ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

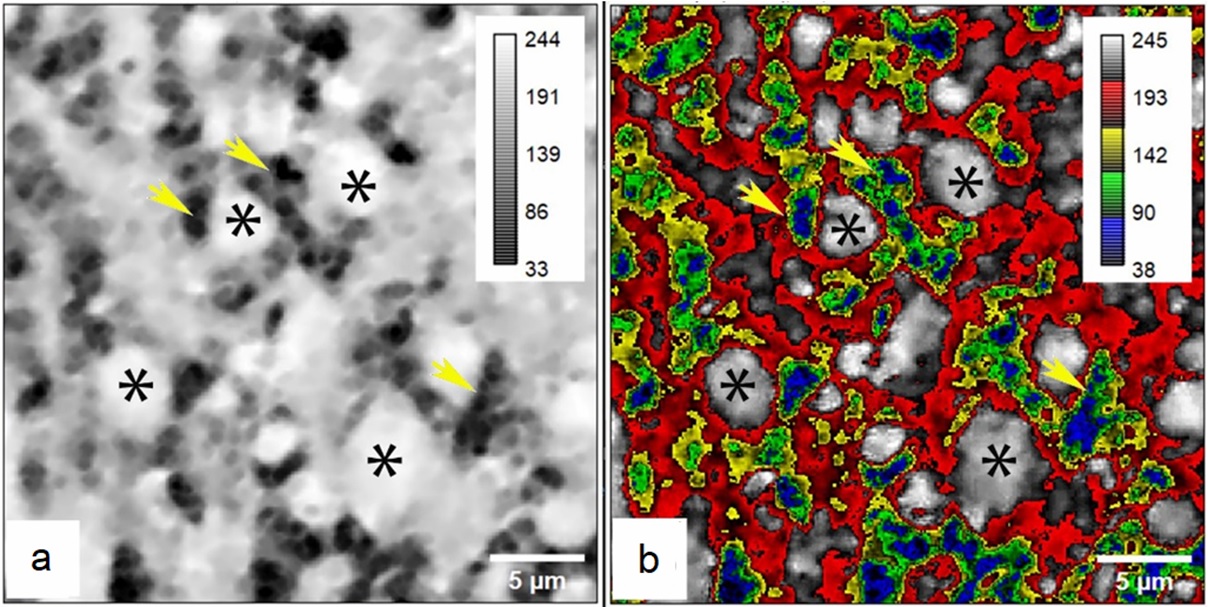

Рассмотрены методические аспекты применения алгоритмов машинного обучения для поиска новых возможностей в интерпретации межнейронных связей. Цель исследования – показать, что комбинация Ilastik и StarDist эффективна для морфометрической характеристики гигантских синаптических терминалей в stratum lucidum СА3 гиппокампа белых крыс в норме и в постишемическом периоде. Материал и методы. Ишемию головного мозга у белых крыс Wistar моделировали двусторонней окклюзией общих сонных артерий (ООСА) на 20 мин. Исследовались животные без воздействия (n=6, контроль) и через 6 ч, 1, 3, 7, 14 и 30 сут после ООСА (n=36). Использовали окраски гематоксилином и эозином, тионином по Нисслю, иммуногистохимическую реакцию на синаптофизин. Определяли численную плотность (ЧПТ), размеры, интенсивность окраски и площадь терминалей, применяли плагины Ilastik и StarDist на платформе ImageJ/Fiji. Статистический анализ проводили непараметрическими методами в программе Statistica 8.0. Результаты. Относительная площадь терминалей при ручном методе и машинном обучении не различалась. Машинное обучение предоставило дополнительную информацию о численной плотности, размерах и средней яркости терминалей. Через 6 ч после ООСА ЧПТ уменьшилась на 44,3%, но затем восстанавливалась в течение 7 сут. Средняя площадь терминалей была больше на 16,7% через 6 ч и 1 сут, а через 14 сут – меньше контрольного уровня. Яркость пикселей терминалей была обратно пропорциональна содержанию в них хромогена: увеличивалась через 6 ч и 1 сут после ООСА, затем восстанавливалась до уровня контроля. Корреляционные связи наблюдались между площадью и яркостью терминалей (R=0,78). Заключение. Использование комбинации Ilastik и StarDist позволило точно оценить численную плотности, размеры, форму, относительную площадь и интенсивность окраски синаптических терминалей в гиппокампе. В сравнении с ручным методом, применение машинного обучения обеспечило значительно больше информации о терминалях на цветных иммуногистохимических изображениях.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

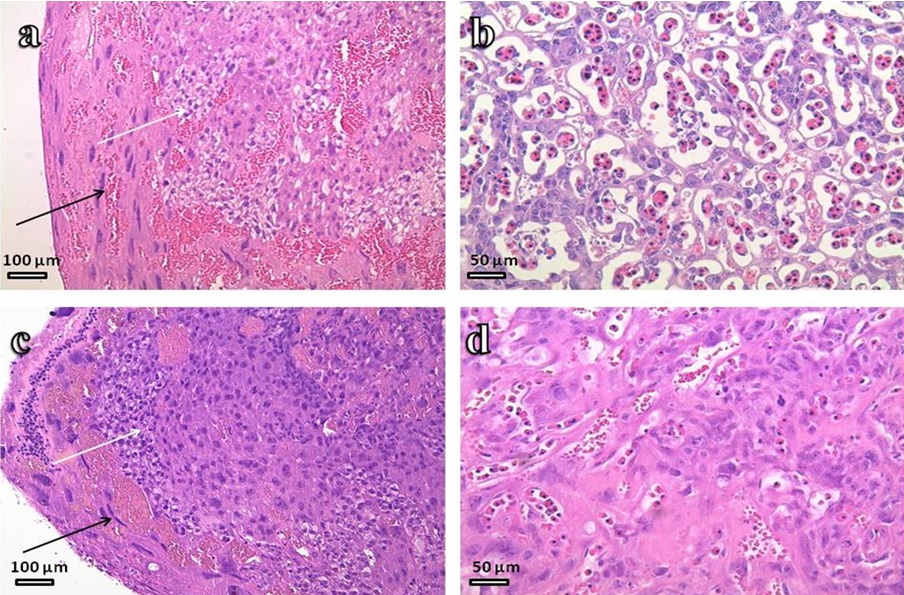

Цель исследования – охарактеризовать морфологические и функциональные изменения плаценты при моделировании экспериментальной преэклампсии и оценить валидность данной модели. Материал и методы. Исследование проводили на 12–14-недельных мышах инбредных линий CBA, DBA/2, Balb/c. Моделировали неосложненную беременность комбинацией ♀CBA×♂Balb/c, преэклампсию воспроизводили комбинацией ♀CBA×♂DBA/2 и введением на 5-й и 7-й дни гестации (ДГ) внутрибрюшинно по 0,1 мл 0,9% раствора NaCl бета-гептилгликозида мурамилдипептида (С7МДП) в дозе 25 мкг на 1 животное. На 14-й ДГ определяли частоту резорбции плодов и уровень протеинурии, препарировали плаценты. Препараты плаценты окрашивали гематоксилином и эозином. Свежевыделенную плаценту исследовали также с помощью растровой электронной микроскопии, гомогенат плаценты использовали для измерения продукции цитокинов ex vivo с помощью проточной цитофлуориметрии. После рождения потомства плоды в 1-й день жизни взвешивали и измеряли копчиково-теменной размер. Полученные результаты статистически обрабатывали с помощью программы Sigma Stat 3.5. Результаты. Уровень протеинурии составил 0,1 (0,0;0,1) г/л при неосложненной и 1,0 (1,0;3,0) г/л при моделированной преэклампсии. На 14-й ДГ частота резорбции в группе неосложненной беременности составляла 12,9%, в группе преэклампсии – 39,34%. Морфометрическое исследование показало задержку внутриутробного развития плодов в группе моделированной преэклампсии. Беременность, осложненная экспериментальной преэклампсией, сопровождалась значительным повышением уровня провоспалительного цитокина ИЛ-1, а также снижением плейотропных цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-6 и противовоспалительного ИЛ-10. С помощью световой и сканирующей электронной микроскопии установлены морфологические и функциональные изменения в плаценте при экспериментальной преэклампсии, отражающие признаки плацентарной недостаточности. Заключение. Наблюдаемые нами изменения позволяют отнести рассматриваемую модель преэклампсии к одной из наиболее адекватных в настоящее время. Обладая высокой воспроизводимостью и валидностью, она может способствовать поиску новых диагностических и терапевтических мишеней для этого осложнения беременности.

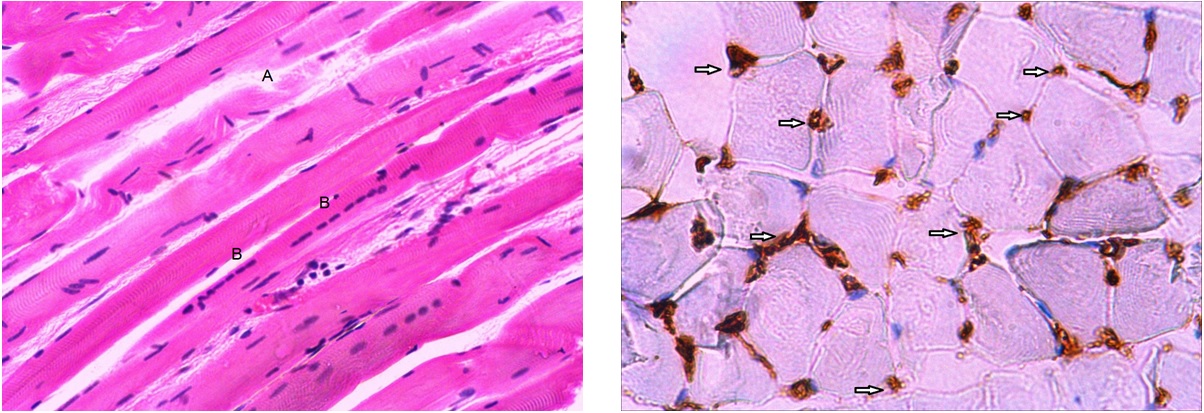

Цель исследования – изучить структурно-функциональную реорганизацию грудино-ключично-сосцевидной мышцы, диафрагмы и наружных межреберных мышц при хронической сердечной недостаточности (ХСН). Материал и методы. Было исследовано три группы инспираторных мышц: грудино-ключично-сосцевидная мышца, диафрагма, наружные межреберные мышцы, а также малая поясничная мышца в качестве контроля у 24 умерших мужчин. Исходя из наличия ХСН и ее стадийности пациенты были разделены на три группы: без признаков ХСН (n=8), с ХСН I-IIA стадией (n=8), с ХСН IIБ-III стадией (n=8). Гистологические срезы окрашивали обзорными гистологическими и иммуно-гистохимическими методиками (выявляли экспрессию биомаркера CD34 для определения активности ангиогенеза и капиллярной плотности). ШИК-реакцией определяли нейтральные полисахариды (гликоген). С помощью морфометрического исследования проводили подсчет относительной площади сосудов эндомизия и диаметра мышечных волокон. Результаты. У больных без признаков ХСН среди всех исследованных мышц наиболее выраженные изменения наблюдались в диафрагме. Были выявлены самые высокие показатели относительной площади сосудов и плотность капилляров (ПК) на условной единице площади; преобладали утолщенные миосимпласты и выявлена наиболее интенсивная ШИК-реакция. По мере нарастания сердечной недостаточности в диафрагме уменьшалось количество капилляров, истощались запасы гликогена и увеличивалось количество тонких миосимпластов. В наружных межреберных мышцах максимальные показатели относительной площади сосудов и капиллярной плотности наблюдались при ХСН I-IIA стадии. Во всех группах в этой мышце преобладали средние по толщине миосимпласты. В грудино-ключичино-сосцевидной мышце самые высокие показатели относительной площади сосудов и ПК были выявлены в группе с ХСН I-IIА стадией. При ХСН IIБ-III стадии эти показатели не снижались по сравнению с группой без ХСН. Исследование малой поясничной мышцы выявило увеличение относительной площади сосудов при ХСН IIБ-III стадии в сравнении с группой без ХСН, что, вероятно, связано с венозным застоем. Заключение. Выявленная структурно-функциональная реорганизация инспираторных мышц зависит от степени их участия в процессе дыхания. Каждая мышца по-разному реагирует на нарастание сердечной недостаточности появлением признаков компенсации и декомпенсации в зависимости от стадии ХСН.

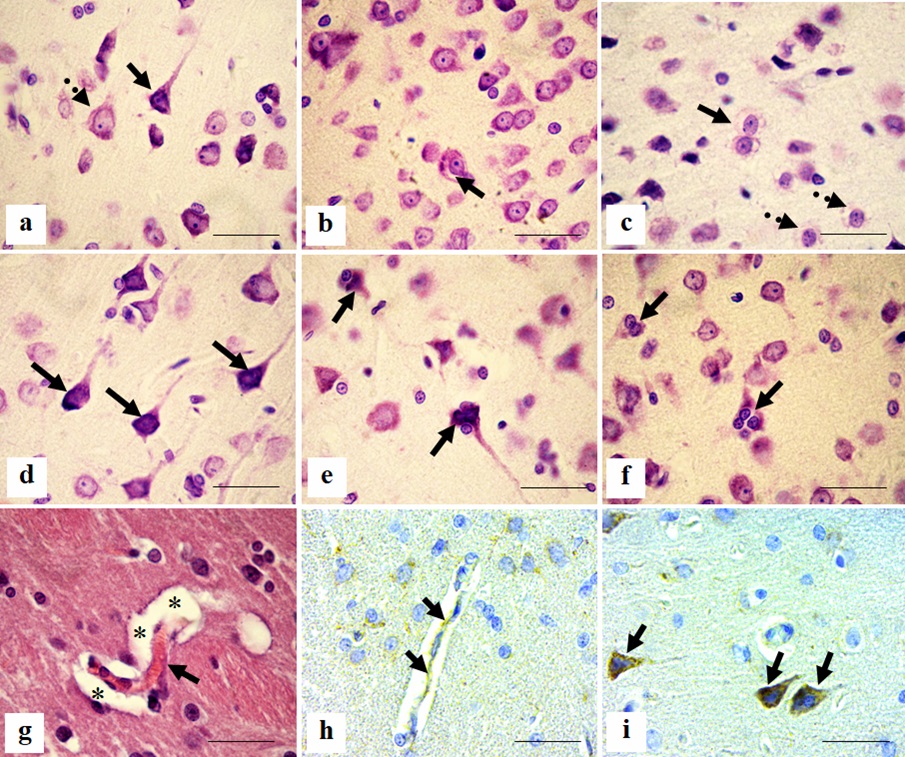

Целью исследования являлось изучение морфологических изменений зрительной зоны коры головного мозга у молодых и старых крыс при применении фруктозо-жировой диеты (ФЖД). Материал и методы. Исследование проводили на крысах-самцах линии Вистар, распределенных на следующие группы: 1-я (n=14) – интактные 6-месячные крысы, содержавшиеся на стандартном рационе; 2-я (n=14) – 6-месячные крысы, содержавшиеся на фруктозо-жировой диете (ФЖД) в течение 90 суток (с 3-месячного возраста); 3-я (n=14) – интактные 18-месячные крысы, содержавшиеся на стандартном рационе; 4-я (n=14) – 18-месячные крысы, содержавшиеся на ФЖД в течение 90 суток (с 15-месячного возраста). Гистологические срезы окрашивали по Нисслю. Иммуногистохимическую реакцию проводили для обнаружения экспрессии фактора роста эндотелия сосудов (VEGF). Во II, IV и V слоях первичной зрительной коры подсчитывали долю нормохромных и измененных нейронов, количество глиоцитов в 1 мм2 среза. Различия между группами определяли с помощью теста для множественных сравнений Краскела–Уоллиса. Результаты. Морфологические изменения зрительной коры у 18-месячных крыс были наиболее выражены в IV и V слоях и, помимо обратимых нарушений нейронов, характеризовались тотальным хроматолизом и вакуолизацией цитоплазмы. У 6-месячных крыс, находившихся на ФЖД, наиболее выраженное увеличение гиперхромных нейронов со сморщиванием отмечалось в IV слое. У 18-месячных животных патологические изменения нейроцитов встречались во всех изучаемых слоях первичной зрительной коры, отмечались выраженные признаки нейронофагии и глиоза. У 18-месячных интактных крыс, а также у 6- и 18-месячных крыс, находившихся на ФЖД, выявлялись застойные явления в сосудах и периваскулярные отеки, выраженная экспрессия VEGF. Заключение. Употребление ФЖД усиливает возрастные изменения зрительной зоны коры мозга крыс, проявляющиеся сосудистыми нарушениями, дегенеративными изменениями нейронов и гиперреактивностью нейроглии.

Холестаз, характеризующийся застоем желчи в печени и затруднением выведения ее в кишечник, вызывает нарушение пищеварения и поступление токсических компонентов желчи в кровь и головной мозг. Исследование влияния холестаза на холинергические нейроны поясной коры головного мозга крыс позволяет понять механизмы патологических изменений в мозге. Целью исследования явилось изучение влияния холестаза на холинергические нейроны поясной коры головного мозга крыс. Материал и методы. В работе использовано 72 беспородные белые крысы-самца массой 225±25 г. Подпеченочный холестаз моделировали по методу Л.С. Кизюкевича. Животным контрольной группы проводили ложную операцию. Крыс контрольной и опытной группы декапитировали на 2-, 5-, 10-, 20-, 45-е и 90-е сутки. Для исследования брали фрагменты больших полушарий головного мозга, заключали в парафин и изготавливали фронтальные срезы толщиной 5 мкм, с окрашиванием антителами к белку холинацетилтрансферазы (ХАТ). Исследовали нейроны поясной коры мозга крыс. Подсчитывали количество холинергических нейронов, а также цитофотометрически оценивали относительное содержание ХАТ в их цитоплазме. Данные подвергались статистической обработке. Результаты. Установлено, что в норме в мелкоклеточном слое поясной коры количество холинергических нейронов больше, чем в крупноклеточном слое. Содержание ХАТ в цитоплазме перикарионов нейронов мелкоклеточного слоя через 5 и 10 суток после холестаза снижается. При продолжении холестаза (на 10-е и 20-е сутки после операции) количество холинергических нейронов в мелкоклеточном слое поясной коры уменьшается, что свидетельствует об их гибели. Содержание ХАТ в цитоплазме нейронов крупноклеточного слоя снижается только к 10-м суткам холестаза. При этом максимальная гибель холинергических нейронов выявляется на 45-е сутки. Холинергические нейроны мелкоклеточного слоя быстрее реагируют на холестаз и сохранившиеся нейроны раньше нормализуются после его устранения, по сравнению с нейронами крупноклеточного слоя поясной коры. Заключение. Уменьшение содержания ХАТ, указывающее на нарушение синтеза ацетилхолина и потеря холинергических нейронов в поясной коре могут лежать в основе когнитивного дефицита, наблюдаемого у пациентов с холестазом.

Цель исследования – установить характер ремоделирования печени при гипергликемии и инсулинорезистентности у лептин-резистентных мышей db/db и изучить возможность обратного развития выявленных структурных изменений при коррекции углеводного обмена с помощью систематического введения рекомбинантного аполипопротеина A-I (rАпоА-I). Материал и методы. Изучены особенности структурной организации печени мышей db/db (n=46) в возрасте 10, 12 и 24 нед, в том числе при еженедельном подкожном введении rАпоА-I (в дозе 7 мг/кг массы) с 8-недельного возраста как корректора углеводного обмена. Контролем служили мыши линии C57/Bl без нарушений углеводного обмена (n=12). Образцы печени для светооптического исследования фиксировали в 10% нейтральном формалине, заливали в парафин и окрашивали гематоксилином и эозином, по Маллори, ставили PAS-реакцию. Для получения полутонких срезов фрагменты печени фиксировали в 4% параформальдегиде, постфиксировали в 1% четырехокиси осмия, заливали в смесь эпона и аралдита. Окрашенные азуром II полутонкие срезы использовали для проведения стереологического анализа. Результаты. У мышей db/db в возрасте 24 нед концентрация глюкозы и инсулина была увеличена (в 2,9 и 6,5 раза соответственно, p<0,001) по сравнению с контролем, что отражало нарушения углеводного обмена. Систематическое введение rАпоА-I начиная с 8-недельного возраста приводило к снижению концентрации глюкозы в плазме крови (на 37%) у мышей в возрасте 24 нед, однако данный показатель оставался повышенным (в 2 раза) относительно контрольных животных. Введение rАпоА-I не влияло на концентрацию инсулина на протяжении всего эксперимента. К особенностям структурной организации печени мышей db/db относятся выраженная дискомплексация печеночных балок при выраженных дистрофических/некробиотических изменениях гепатоцитов, значительное уменьшение объемных плотностей ядер гепатоцитов, синусоидов и соединительнотканных компонентов при сравнении с мышами с нормальными показателями углеводного обмена. Наиболее значимыми морфологическими изменениями печени мышей db/db были массивные некротические поражения гепатоцитов, иногда затрагивающие всю дольку при отсутствии лейкоцитарной инфильтрации. Систематическое применение rАпоА-I существенно не влияло на характер ремоделирования печени, но способствовало снижению выраженности дистрофических повреждений гепатоцитов и уменьшению очагов некроза. Заключение. Систематическое введение rАпоА-I не изменяет характер ремоделирования печени у мышей db/db с генетически детерминированной лептин-резистентностью, несмотря на снижение уровня глюкозы в плазме крови, но уменьшает выраженность патологических изменений. Показано уменьшение объемной плотности очагов некроза гепатоцитов и менее выраженное снижение объемной плотности синусоидов и объемного отношения синусоидов к гепатоцитам.

Известно, что у ресничного, ушного и поднижнечелюстного узлов человека, а также у крылонебного ганглия млекопитающих отсутствует симпатический корешок, а наличие чувствительного корешка определяется топографическими взаимоотношениями ганглия и ветвей тройничного нерва. Строение крылонебного ганглия человека в этом отношении не рассмотрено. Цель исследования – изучить взаимоотношения крылонебного узла с волокнами верхнечелюстного и глубокого каменистого нервов и его положение в крыловидно-небной ямке. Материал и методы. Исследование проведено на 46 (26 мужчин и 20 женщин в возрасте 23–74 года) архивных анонимных магнитно-резонансных томограммах головы с шагом 5 мм, на серийных гистотопограммах в горизонтальной плоскости, изготовленных из 16 блоков (от 8 трупов мужчин и 8 женщин в возрасте 37–56 лет) и на 12 двусторонних макромикропрепаратах, полученных от 7 трупов мужчин и 5 трупов женщин в возрасте 47–67 лет. Результаты. Установлено, что крылонебный ганглий расположен в преддверии крыловидного канала ниже, медиальнее и позади круглого отверстия. Его передний полюс отстоит на 2–3 мм кзади от заднего края клиновидно-небного отверстия. От переднего полюса ганглия к заднему верхнему носовому нерву или к общему началу заднего верхнего носового и большого небного нерва направляется соединительная ветвь, содержащая (на гистотопограммах) тела нейронов. От медиального края ганглия отделяется глоточный нерв, уходящий в небно-влагалищный канал. В крыловидном канале большой и глубокий каменистые нервы пролегают раздельно. Последний в крыловидно-небной ямке отдаляется от профиля крылонебного ганглия и отдает ветви, отграниченные от него тонкими прослойками соединительной ткани. Заключение. Результаты, полученные в ходе изучения макромикропрепаратов, гистотопограмм и магнитно-резонансных томограмм, позволяют утверждать, что крылонебный ганглий залегает в преддверии крыловидного канала, имеет только один парасимпатический корешок, посылает ветви к заднему верхнему носовому нерву или к общему началу заднего верхнего носового и большого небного нервов и глоточный нерв. Глубокий каменистый нерв не является симпатическим корешком крылонебного ганглия, а верхнечелюстной нерв не направляет к крылонебному ганглию чувствительный корешок.

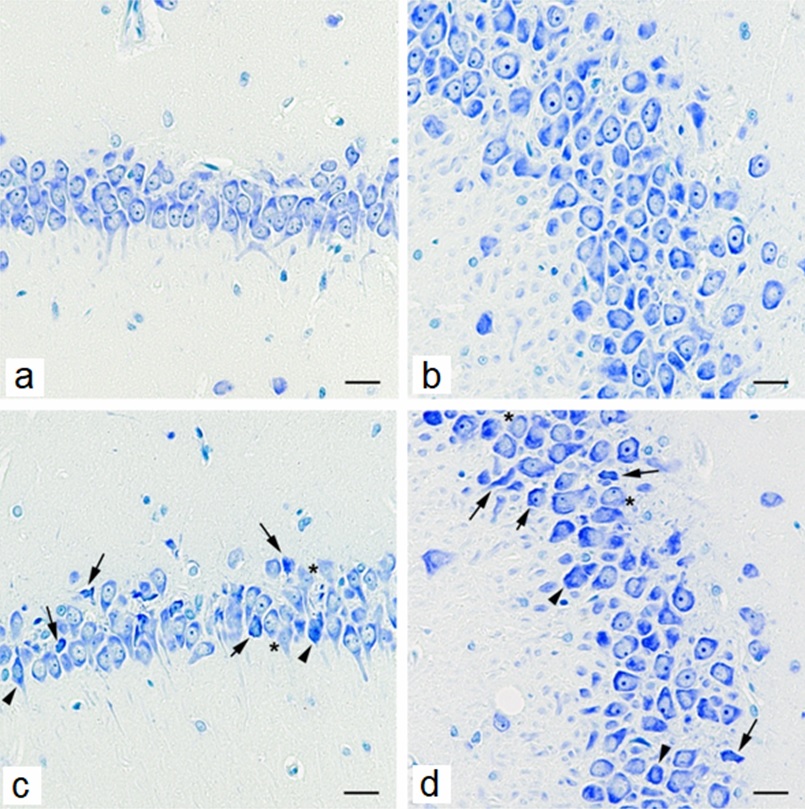

Цель исследования – провести сравнительный патоморфологический анализ токсического воздействия новых спиросочлененных гетероциклических соединений на гиппокамп крыс. Материал и методы. Самцы крыс линии Вистар были разделены на 3 группы. Животным контрольной группы вводили 1 мл физиологического раствора, крысам 1-й экспериментальной группы (ЭГ1) однократно внутрибрюшинно вводили спиросочлененный барбитурат, особям 2-й экспериментальной группы (ЭГ2) – спиросочлененный оксиндол в дозе 12 мг/кг массы тела животного также в объеме 1 мл. Через 2 и 8 нед после введения препаратов животных выводили из эксперимента. Используя стандартную гистологическую методику, срезы толщиной 5 мкм окрашивали толуидиновым синим по методу Ниссля. Иммуноцитохимическое выявление астроцитарной глии проводили с помощью антител к белку GFAP. Результаты. В обеих экспериментальных группах пирамидные нейроны претерпевают морфологические изменения, характерные для гибнущих клеток. При этом у животных ЭГ2 по сравнению с группой контроля дегенеративные изменения выявлялись у большего числа нейронов и во всех полях гиппокампа, в то время как в ЭГ1 преимущественно поражались поля CA1 и CA3. Сравнение между ЭГ1 и ЭГ2 показало, что спиросочлененный оксиндол оказывает большее токсическое действие на поля СА3 и СА4. Установлено, что в ЭГ1 морфометрические показатели к 8-й неделе эксперимента нормализуются, в то время как в ЭГ2 они так и не возвращаются к контрольным значениям. Обнаружено, что, несмотря на очевидную гибель нейронов, пролиферации и активации астроглии в пирамидном слое не происходит. Напротив, число астроцитов значимо уменьшается в обеих экспериментальных группах по сравнению с группой контроля. В ЭГ2 число астроцитов в пирамидном слое на 2-й неделе эксперимента значимо отличается от таковых значений в ЭГ1. Заключение. Cпиросочлененный барбитурат и спиросочлененный оксиндол проникают через гематоэнцефалический барьер, вызывают морфологические изменения пирамидных нейронов во всех областях гиппокампа без астроглиоза. Из двух исследованных, спиросочлененный оксиндол оказывает более выраженное токсическое действие на пирамидные нейроны полей СА3 и СА4 гиппокампа и астроцитарную глию.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Известно, что гестационный сахарный диабет (ГСД), вызывая гиперинсулинемию, увеличивает риск рождения плода с макросомией. Целью исследования явилось проведение комплексного ультразвукового морфометрического исследования профиля плода при ГСД с оценкой пропорциональности телосложения. Материал и методы. В исследовании приняли участие женщины в возрасте 18-45 лет с доношенной одноплодной беременностью. Было сформировано 2 группы: 1-я группа (n=80) – плоды беременных женщин с доношенным сроком беременности на фоне ГСД; 2-я группа, контрольная, (n=50) – плоды беременных женщин с доношенным сроком беременности без нарушения углеводного обмена. Ультразвуковое исследование проводили на 37-й неделе гестации на аппарате экспертного класса Voluson E8 (Австрия) в В- и М-режимах, а также в режиме доплеровского ультразвукового сканирования сосудов. Оценивали фетометрические параметры плода: окружность головки плода, окружность живота плода, длину бедренной кости. Рассчитывали предполагаемую массу плода, отношения окружности головки к окружности живота и длины бедра к окружности живота. Полученные данные были статистически обработаны. Результаты. Для плодов в случае беременности, протекающей на фоне ГСД, было характерно увеличение массы плода, утолщение передней брюшной стенки за счет чрезмерного развития подкожно-жировой клетчатки, увеличение окружности головки за счет склонности к гидроцефалии. Пропорциональность телосложения плода была сохранена. Заключение. ГСД является ведущим фактором, повышающим риски развития акушерских осложнений, в частности родового травматизма, за счет увеличения размеров плода, затрудняющих его продвижение по родовому каналу.

Цель исследования – оценить волокнистый компонент дермы кожи на фоне ожогового раневого процесса при местном использовании молекулярного водорода. Материал и методы. В эксперименте на 24 белых крысах-самцах линии Wistar моделировали ожоговую рану в межлопаточной области животного. Сформировали две группы: контрольную со спонтанным заживлением и группу с местным использованием водного раствора молекулярного водорода. Материал забирали на 3-и и 7-е сутки. С помощью гистохимических методов оценивали волокнистый компонент дермы кожи. Результаты. На 3-и сутки раневого процесса в группе с использованием молекулярного водорода определялись начальные этапы формирования упорядоченных коллагеновых агрегатов, состоящих из тонких, извитых ретикулярных волокон, а в перифокальных участках раны начинали появляться клеточные представители фибробластического дифферона веретеновидной формы с крупным, бледным ядром, однако их количество было незначительным. В контрольной группе на 3-и сутки ожога отмечалась хаотичная сеть и более плотное распределение ретикулярных волокон. На 7-е сут дерма в зоне ожога представлена плотным волокнистым компонентом с неупорядоченно расположенными толстыми, короткими волокнами, преимущественно коллагена I типа. В более глубоких слоях дермы волокна формировали плотные тяжи. В группе с использованием молекулярного водорода наблюдалось увеличение количества фибробластов, а также упорядоченная сеть волокон, преимущественно коллагеновых I типа с немногочисленными ретикулярными волокнами. Заключение. Местное применение молекулярного водорода приводит к более физиологичной организации коллагеновых и ретикулярных волокон, а также к увеличению клеточного представительства фибробластического дифферона.

ИСТОРИЯ МОРФОЛОГИИ

Петр Великий (1672–1725) – российский император путешествовал по Европе во время так называемых «Великих посольств» с целью приобретения знаний в области науки и промышленного производства. В Амстердаме (Нидерланды) он получил в дар от Фредерика Рюйша образцы высушенных и влажных анатомических препаратов, состоящих из предметов как естественно-исторического, так и человеческого происхождения, и в настоящее время именуемых «малой коллекцией». Анатомическая часть коллекции состояла из 11 сухих и 13 влажных препаратов, частей тела человека. Она была исследована авторами в 2016 году среди экспонатов фундаментального музея кафедры нормальной анатомии Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург, Россия). В статье мы описываем современное состояние этой исторической коллекции, которая сыграла важную роль в приобретении Петром Великим у Рюйша более обширной коллекции для Кунсткамеры (Музей антропологии и этнографии Петра Великого в Санкт-Петербурге). Коллекция Кунсткамеры открыта для посещения широкой публикой, и в результате хорошо известна по публикациям в литературе. Напротив, так называемая «малая коллекция» находилась с момента своего прибытия в Россию в 1698 г. в личном владении Петра Великого. Позже он разделил свою небольшую коллекцию в образовательных целях между Аптекарским приказом и медицинской школой Николааса Бидлоо. Около 1800 года обе части малой коллекции были воссоединены и переданы в Медико-хирургическую академию. Сегодня данная коллекция, по-прежнему, служит образовательным целям, но мало доступна для широкой публики. В связи с этим она остается практически неизвестной.

Феликс Вик-д’Азир (Vicq-d’Azyr, 1748–1794) – ученый-энциклопедист эпохи Просвещения, практикующий врач, анатом и социальный реформатор, прожил короткую, самоотверженную жизнь, которая закончилась во время огненной бури Французской революции. Он является одним из основоположников сравнительной анатомии и первооткрывателем явления гомологии в животном мире. Вик-д’Азир известен своими исследованиями в области анатомии головного мозга, некоторые структуры головного мозга названы его именем. Вик-д’Азир внес неоценимый вклад в борьбу с эпизоотиями крупного рогатого скота и в принципы соблюдения санитарно-гигиенических норм в местах компактного проживания населения. Он был одним из основателей Королевского медицинского общества Франции, а также автором и соавтором значимых медицинских изданий общетерапевтического и хирургического направлений. Заслуживают внимания также его исследования по патологической анатомии, истории медицины и идеи по реформам образования. Несмотря на то, что Вик-д’Азир прожил всего 46 лет, он оставил после себя обширное теоретическое и практическое научное наследие.