ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ

Статья посвящена 155-летней годовщине со дня рождения Г.М. Иосифова, заведующего кафедрой нормальной анатомии человека медицинского факультета Воронежского государственного университета, преобразованного в 1930 году в Воронежский государственный медицинский институт. Профессор Г.М. Иосифов является выдающимся анатомом, основателем Воронежской и отечественной школы лимфологов. Однако, о воронежском периоде его жизни известно очень мало. В статье впервые публикуются результаты изучения документов Государственного архива Воронежской области (ГАВО), Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ) относящихся к воронежскому периоду жизни и творчества Гордея Максимовича Иосифова. Представлены материалы о научной, учебной и общественной деятельности этого талантливого ученого и педагога, сведения об исторических обстоятельствах его жизни и творчества.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

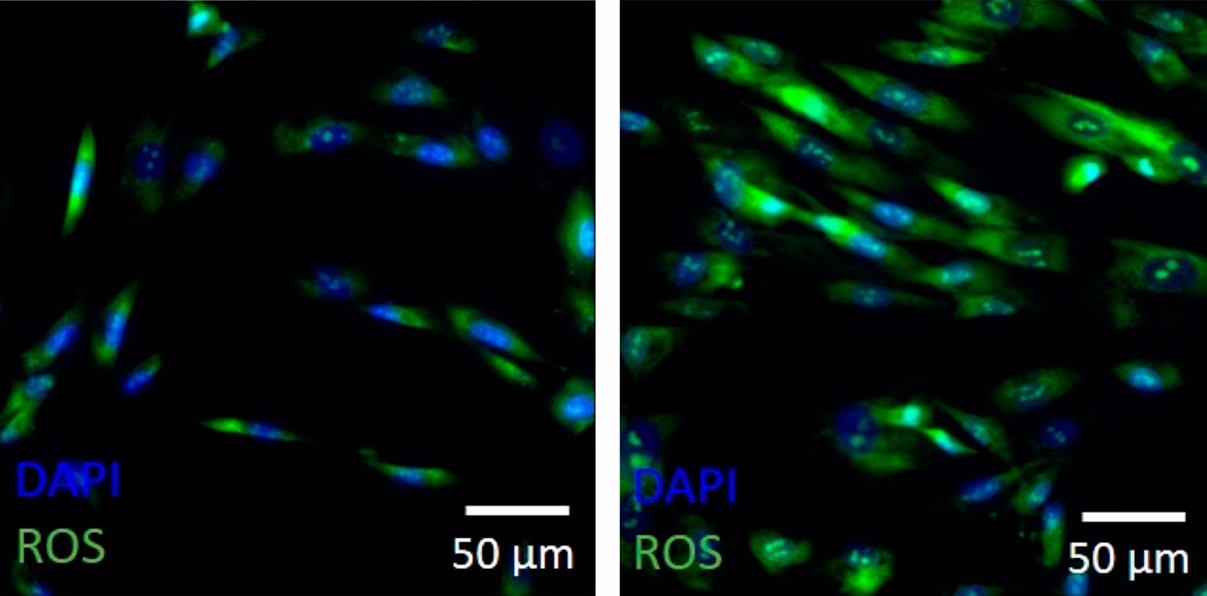

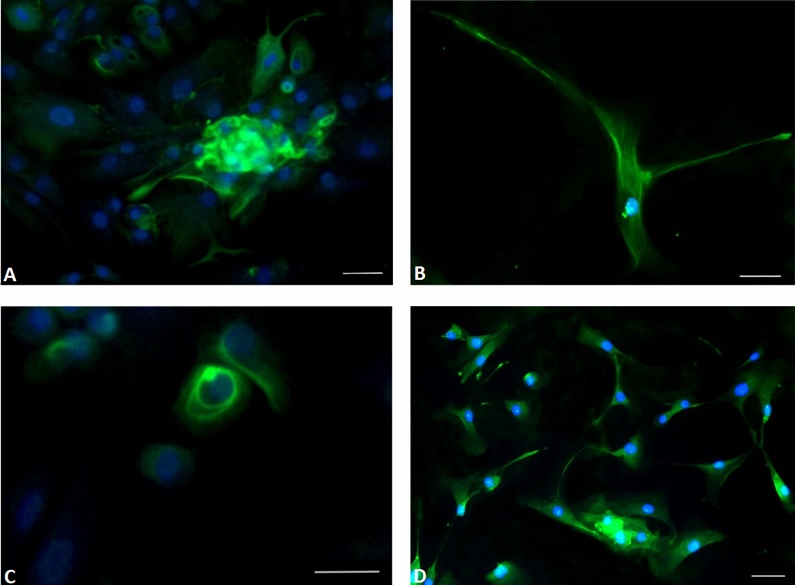

Хронологическое старение определяется как зависящее от времени снижение гомеостаза тканей, которое существенно влияет на кожу. Выяснение механизмов старения кожи является приоритетным направлением в современных исследованиях, ограниченных отсутствием соответствующих моделей in vitro. Будучи компонентом старения, репликативное или вызванное стрессом старение неоднократно используется для имитации старения кожи in vitro. Цель исследования – сравнительная оценка возрастных морфологических и молекулярных изменений в первично культивируемых фибробластах, полученных от людей возраста старше 45 лет и моложе 15 лет. Материал и методы. В данной работе исследовались первичные нормальные человеческие дермальные фибробласты выделенных от молодых и пожилых доноров, и возрастные характеристики при культивировании в 2D-монослое, возможность применения в качестве релевантной модели для исследования процессов старения. Применяли методы флуриметрии при анализе пролиферации, оценивали клоногенную активность, различные индикаторы регенеративного потенциала: активности эластазы, экспрессии генов и оценка содержания мтДНК. Данные были статистически обработаны несколькими описательными статистиками. Различия считались статистически значимыми при p<0,05. Результаты. Наблюдалось выраженное снижение способности к удвоению популяции, сниженная клоногенная способность, нарушение продукции внеклеточного матрикса вместе с модификациями дыхательного метаболизма с увеличением возраста. Эти нарушения были особенно заметны при сравнении фибробластов, выделенных от лиц старше 45 лет, с фибробластами, выделенными от участников моложе 15 лет, в то время как клетки от доноров среднего возраста демонстрировали промежуточный профиль. Заключение. Обнаруженные изменения свойств клеток могут быть связаны с признаками старения дермы, что подтверждает предположение, свидетельствующее о том, что культивируемые первичные клетки действительно сохраняют некоторые характеристики исходной ткани, из которой они были извлечены. Результаты имеют научное и практическое значение для моделирования исследований механизмов процесса старения, понимания механизмов восстановительной регенерации в различном возрасте для направленного влияния, например, при лечении рецессий десны у пациентов разного возраста.

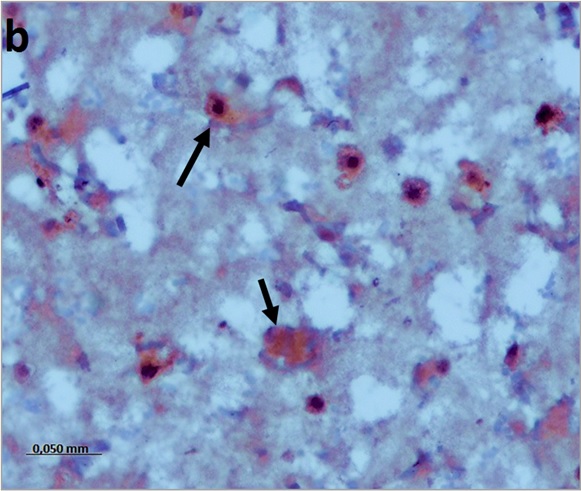

Цель исследования – c помощью метода иммуногистохимии оценить динамику экспрессии белков р53, casp3, bcl-2 в соединительнотканных клетках кожи крыс на этапах посттравматического гистогенеза. Материал и методы. Эксперимент выполнен на крысах-самцах линии Wistar (n=40) массой тела 200–230 г, которым в области средней трети бедра острым скальпелем была нанесена глубокая поперечная резаная рана кожи. Взятие материала проводили через 12 ч, 24 ч, 2, 3, 6, 10, 15 и 25 суток после нанесения травмы, по 5 животных на каждый срок. Контрольную группу составили 5 интактных животных. Иммуногистохимически выявляли экспрессию р53, casp3, bcl-2. Результаты обрабатывали методами параметрической статистики. Результаты. При механическом повреждении соединительных тканей кожи (рыхлой и плотной неоформленной соединительной ткани в составе дермы и гиподермиса, а также жировой ткани в составе гиподермиса) в перинекротической области раны активируются закономерные гистогенетические процессы, к которым относится программируемая клеточная гибель. Установлены особенности экспрессии белков р53, casp3, bcl-2. Выявлено динамическое соотношение экспрессируемых белков-маркеров апоптотической клеточной гибели в некротическую и воспалительную фазы раневого процесса, а также в пролиферативную, дифференцировочную и адаптивную фазы регенерационного гистогенеза. Заключение. Соотношение количества клеток, экспрессирующих белки р53, casp3 и bcl-2, изменяется в зависимости от фазы раневого процесса. Максимальное содержание casp3- позитивных клеток выявлено в фазу воспаления, на 2-е сутки и в фазу дифференцировки тканевых элементов, на 10-е сутки. Максимальное содержание р53-иммунопозитивных клеток выявлено в фазу воспаления, через 24 ч и на 3-и сутки, а также в фазу регенерационного гистогенеза, на 15-е сутки. Резкое увеличение количества bcl-2-позитивных клеток регистрируется через 24 ч, 6 и 15 суток после травмы.

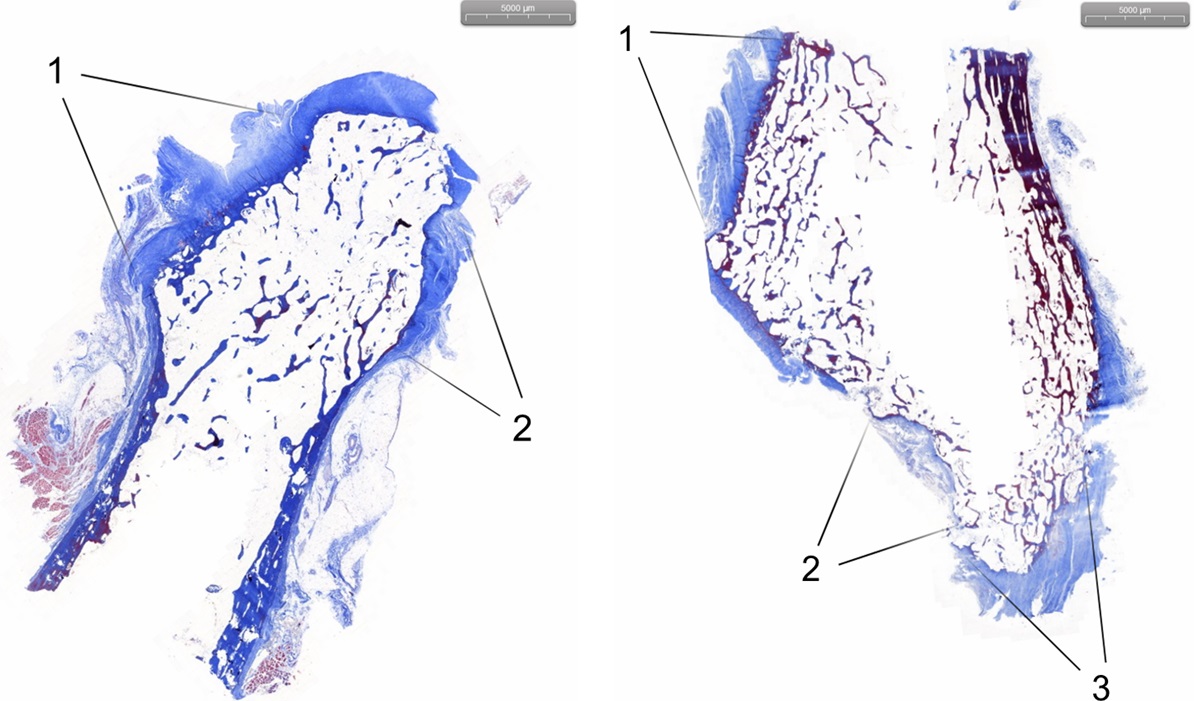

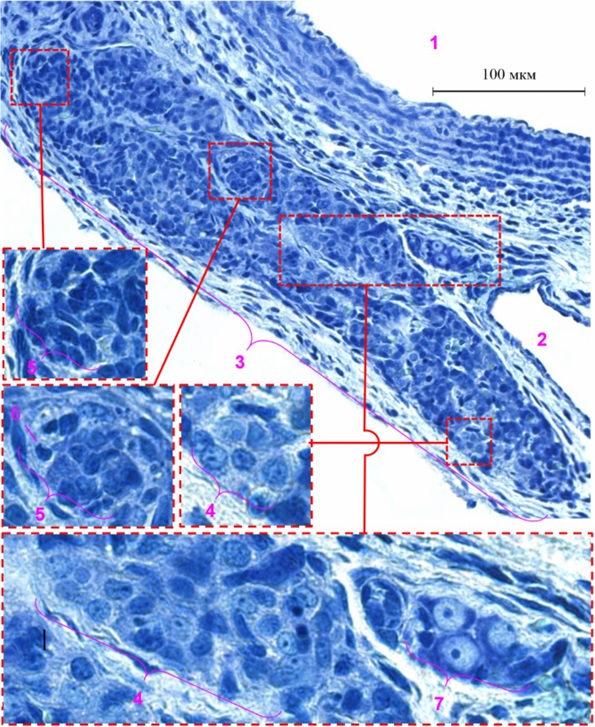

Цель исследования – изучить особенности микроскопического строения энтезов V плюсневой кости у мужчин первого периода зрелого возраста. Материал и методы. Изучены особенности микроскопического строения энтезов пятой плюсневой кости обеих стоп трупов 56 мужчин в возрасте 21–35 лет. Гистологически исследованы образцы тканей мест типичного прикрепления связок и сухожилия к головке и основанию пятой плюсневой кости, окрашенных по методике К. Массона. Посредством световой микроскопии отсканированных гистотопограмм проводилось описание и измерение толщины зон энтезов с анализом расположения коллагеновых волокон и подсчетом их процентного содержания с окружающими образованиями. Результаты. Установлено, что соединения всех четырех связок и сухожилия пятой плюсневой кости по своей гистологической структуре являются фиброзно-хрящевыми энтезами с четырьмя отдельными зонами, структурно образующими непрерывный переход от соединительной ткани к костной. В результате исследования выявлено преобладание толщины зоны обызвествленного волокнистого хряща над толщиной зоны минерализованного волокнистого хряща энтезов сухожилия короткой малоберцовой мышцы, плюсневой подошвенной и коллатеральной связок с параллельным расположением извитых коллагеновых волокон и единичными зрелыми хондроцитами и их изогенными группами. Установлено максимальное значение толщины зоны обызвествленного волокнистого хряща энтеза глубокой поперечной плюсневой связки с прямым расположением коллагеновых волокон и множеством изогенных групп хондроцитов. Определена минимальная толщина зоны обызвествленного волокнистого хряща комплекса предплюсно-плюсневой и длинной подошвенной связок с хаотично-переплетенными коллагеновыми волокнами и множеством зрелых хондроцитов и их изогенных групп. Зарегистрированы зубчатые базофильные линии практически всех энтезов с преобладаем толщины и амплитуды зубцов линии у соединения сухожилия короткой малоберцовой мышцы, в сочетании со сглаженной и тонкой базофильной линией энтеза глубокой поперечной плюсневой связки. Установлено уменьшение доли коллагеновых волокон от обызвествленной зоны до минерализованной у энтезов сухожилия короткой малоберцовой мышцы и комплекса предплюсно-плюсневой и длинной подошвенных связок; увеличение доли коллагена в сторону минерализованной зоны у энтеза глубокой поперечной плюсневой связки и одинаковая его доля у энтезов плюсневой подошвенной и коллатеральной связок. Заключение. Проведенное исследование с обнаружением особенностей микроструктуры энтезов V плюсневой кости позволяет допустить существование возрастных, половых и конституциональных закономерностей их строения и предрасположенности к механической травме.

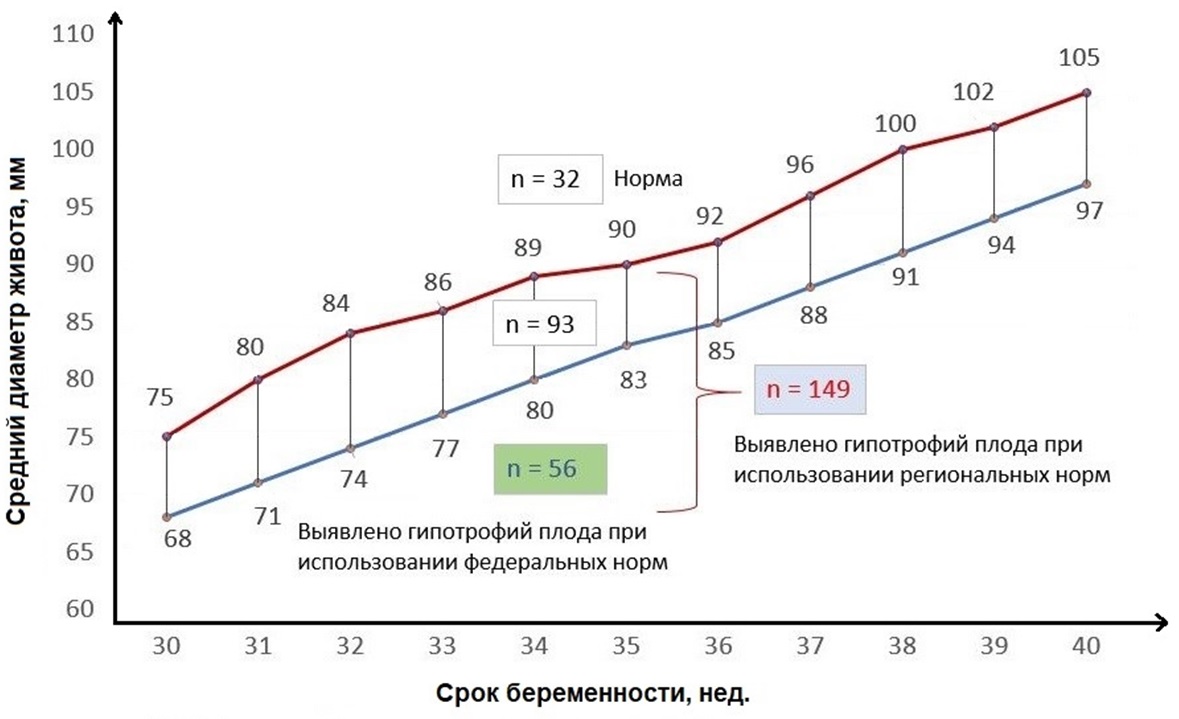

Цель исследования – оценить диагностическую значимость применения региональных нормативов ультразвуковой фетометрии для верификации задержки внутриутробного развития плода (ЗВУР) в популяции беременных Кировской области. Материал и методы. Проанализированы данные 320 доношенных новорожденных с диагнозом ЗВУР, рожденных в Кировском областном клиническом перинатальном центре в период с 2021 по 2023 гг. Среди новорожденных выделены три варианта ЗВУР: гипотрофический, гипопластический и диспластический. При гипотрофическом варианте новорожденный имеет низкую массу с нормальными показателями длины тела и окружности головы, что по данным ультразвуковой фетометрии во время беременности соответствует ассиметиричной форме гипотрофии плода. Гипопластический вариант, соответствует симметричной форме гипотрофии плода по данным ультразвуковой фетометрии во время беременности и характеризуется равномерным отставанием массы, длины тела и окружности головы новорожденного от нормативных для данного срока гестации показателей. Диспластический тип, сочетает гипотрофию и пороки развития плода. Так же проведен ретроспективный анализ 374 ультразвуковых исследований матерей этих новорожденных с использованием федеральных и региональных, разработанных нами, норм фетометрии. Результаты. Чувствительность метода ультразвуковой фетометрии при использовании региональных норм составила 82,3% для асимметричной формы гипотрофии и 88,2% – для симметричной, что значительно выше по сравнению с федеральными нормами (30,9% и 71,1% соответственно). При этом специфичность метода незначительно уменьшилась при использовании региональных норм, но оставалась на высоком уровне. Заключение. Использование региональных норм ультразвуковой фетометрии позволяет существенно повысить чувствительность диагностики ЗВУР, учитывая морфотипические особенности населения региона, поэтому их внедрение в клиническую практику Кировской области рекомендуется для более точной диагностики задержки внутриутробного развития плода.

К настоящему времени накопился ряд противоречивых данных, касающихся не только сроков и характера, но и самого факта возрастной инволюции самого крупного из вненадпочечниковых хромаффинных параганглиев – поясничного парааортального параганглия (ППП, орган Цукер- кандля). Цель исследования – изучить особенности возрастных преобразований ППП в постнатальном онтогенезе. Материал и методы. Гистологическими и гистохимическими методами на полных серийных срезах изучены органные комплексы области залегания ППП крыс в основные периоды постнатального онтогенеза (0–1, 7–8, 14, 21 суток, 1, 3, 6–8, 14 месяцев и 2 года). Результаты. У всех новорожденных животных присутствует хорошо развитый ППП, содержащий массивы хромаффинных клеток с умеренной хромаффинной реакцией и разнородные группы малодифференцированных клеток. С конца 1-й постнатальной недели размеры и количество хромаффиноцитов в ППП уменьшаются (по ряду признаков путем аутофагии), а присутствие нервных клеток увеличивается. Это ведет к превращению ППП в смешанный хромаффино-нервный, затем в типичный нервный узел. К 1-му месяцу хромаффиноциты в области ППП полностью исчезают. Начиная с 3 месяцев в нервных узлах этой области вторично появляются группы хромаффиноцитов с интенсивной хромаффинной реакцией, и далее их количество и размеры растут до глубокой старости. Мы связываем причины возрастной инволюции ППП с активизацией в тот же период созревания мозгового вещества надпочечника, а вторичное появление и гипертрофию хромаффинноцитов в области ППП – с усилением стрессовых воздействий при взрослении и ослаблением функции сердечно-сосудистой системы при старении. Оба фактора вызывают подъем уровня глюкокортикоидов, являющихся стимуляторами пролиферации вненадпочечниковой хромаффинной ткани. Заключение. ППП крыс с 1-й по 4-ю постнатальную неделю демонстрируют выраженную возрастную инволюцию, сопровождаемую замещением хромаффинной ткани нервной. После завершения возрастной инволюции ППП в нервных узлах этой области вторично появляются скопления хромаффиноцитов, прогрессирующие по мере взросления и старения организма.

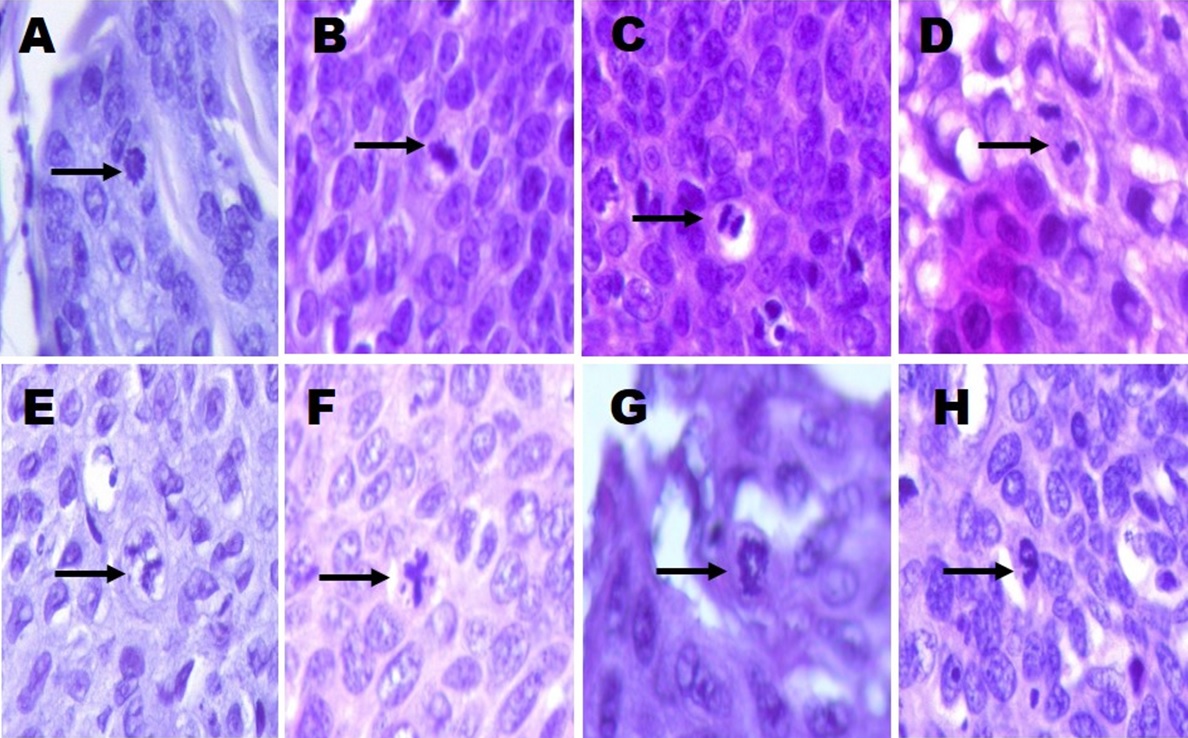

Плоскоклеточные карциномы вульвы подразделяются на ассоциированные с вирусом папилломы человека (ВПЧ) и ВПЧ-независимые. Малоизученным остается вопрос о механизмах кацерогенеза данной локализации. Цель исследования – сравнить митотическую активность и количество многоядерных опухолевых клеток при ВПЧ-ассоциированной и ВПЧ-независимой карциноме вульвы. Материал и методы. В исследование ретроспективно включены 74 пациентки с впервые выявленной плоскоклеточной карциномой вульвы. Проводилось иммуногистохимическое исследование и типирование вируса методом полимеразной цепной реакции. Подсчет количества митозов (нормальных и патологических), а также многоядерных клеток проводился при ув. 400× в 20 полях зрения. Проводили оценку параметров в 74 образцах карцином, а также в участках нормальной ткани вне опухоли (n=18). Результаты. Частота встречаемости ВПЧ-ассоциированной карциномы вульвы составила 28,4% (n=21). ВПЧ- независимая карцинома выявлена в 53 случаях (71,6%). Пациентки с ВПЧ-ассоциированной карциномой вульвы были моложе (65 [57; 76] лет), чем пациентки с ВПЧ- независимой карциномой (75 [68; 72] лет). ВПЧ-ассоциированные опухоли в 71,4% случаев были диагностированы на более ранних стадиях заболевания (I–II стадия) по сравнению с ВПЧ-независимой карциномой вульвы (I–II стадия в 47% случаев). Общее количество митозов было статистически значимо выше при ВПЧ-ассоциированной карциноме (37 [31,25; 46,00]) по сравнению с ВПЧ-независимой карциномой (16,5 [12,00; 24,25]) и клетками нормальной ткани (2,0 [1,00; 3,00]). Количество атипичных фигур митоза статистически значимо чаще обнаруживалось в опухолевых клетках ВПЧ-ассоциированной карциномы (15,5 [10,00; 20,00]). Количество двуядерных или многоядерных опухолевых клеток было ниже при ВПЧ-независимом канцерогенезе (4,0 [2,00; 8,25]) по сравнению с вирус-ассоциированной опухолью (24,5 [23,25; 32,75]). ВПЧ-ассоциированные митозы обнаружены в 85,7% (n=18) образцах ВПЧ-ассоциированной карциномы вульвы. Заключение. Воздействие ВПЧ на эпителиальные клетки приводит к митотическим дефектам и возникновению многоядерных клеток опухоли. Для ВПЧ-ассоциированного канцерогенеза характерно наличие атипичных митозов, представляющие дополнительные палочки или точки хромосом вне основной митотической фигуры. Возникающая хромосомная нестабильность клеток и нарушение репарации ДНК может быть причиной лучшего ответа на радиационное лечение пациенток с ВПЧ-ассоциированными опухолями.

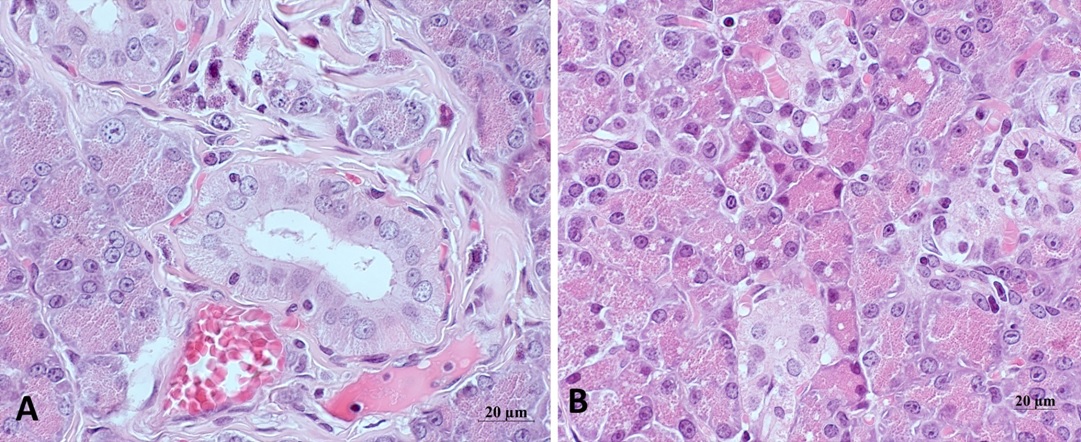

Обедненный уран обладает высокой кумулятивной способностью и, попадая в организм человека, оказывает радиологические и химико-токсичные эффекты. Цель исследования – иммуногистохимическими методами оценить активность каспазы-3 и -9, а также реакцию тучных клеток стромы околоушной слюнной железы спустя 1, 3 и 6 месяцев после однократного перорального приема водного раствора оксидов обедненного урана. Материал и методы. Эксперимент проведен на 180 белых беспородных крысах-самцах, ранжированных на 6 групп: 3 экспериментальные и 3 контрольные. Животные экспериментальных групп получали однократную пероральную дозу обедненного урана (0,01 мг/100 г массы тела). Исследование околоушных желез контрольных и экспериментальных групп проводили спустя 1, 3 и 6 месяцев. Органы фиксировали в 10% нейтральном формалине, проводили гистологическое окрашивание (гематоксилином и эозином), иммуногистохимическое выявление каспаз-3 и -9, а также идентификацию тучных клеток (триптаза+, хлорацетилэстераза+ [ХАЭ]). Результаты. Через 1 месяц после введения обедненного урана выявлены изменения паренхиматозного компонента в виде вакуолизации, белковой дистрофии ацинарных клеток на фоне воспалительной реакции стромы (отека, полнокровия сосудов). Иммуногистохимический анализ выявил значительное увеличение активности каспазы-9 в п ренхиме, тогда как экспрессия каспазы-3 достоверно увеличивалась лишь к 3-му месяцу. К 6-му месяцу каспаза-индуцированный апоптоз в паренхиме снижался, но сохранялся в клетках выводных протоков. Тучные клетки демонстрировали пик активности через 1 месяц (увеличение количества триптаза+ и ХАЭ+ клеток), с последующим снижением их функциональной активности к 6-му месяцу. Заключение. Пероральное поступление оксидов обедненного урана вызывает двухфазный ответ околоушной железы. В раннюю фазу (1 месяц) происходит острое повреждение с активацией митохондриального пути апоптоза (каспаза-9) и дегрануляцией тучных клеток. В позднюю фазу (3–6 месяцев) наблюдается переход к хроническому воспалению с преобладанием каспазы-3-зависимого апоптоза в протоках. Полученные данные расширяют понимание механизмов токсичности обедненного урана, подчеркивая роль стромально-паренхиматозных взаимодействий в длительном повреждении слюнных желез.

Цель исследования – идентифицировать фенотип клеток медиальной эпифизарной пластинки проксимального отдела большеберцовой кости при болезни Блаунта. Материал и методы. Исследование выполнено на медиальных эпифизарных пластинках проксимального отдела большеберцовой кости при односторонней болезни Блаунта III–IV степени. Образцы хрящевой ткани получены в клинике детской ортопедии Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии от 5 детей (4 девочки, 1 мальчик) в возрасте от 3 до 8 лет. Клетки пластинок роста подвергали культивированию до 4-го пассажа и исследовали с помощью метода иммунофлуоресцентной микроскопии на хондрогенный (Collagen II) и нейральные маркеры (Musashi-1, PAX6, SOX2, NF200). Морфометрический анализ клеток проводили с использованием программы ImageJ. Результаты. В медиальных эпифизарных пластинках проксимального отдела большеберцовой кости пациентов с болезнью Блаунта выявлены клетки двух разных фенотипов. Первый тип – хондроциты разной степени дифференцировки с флуоресцентным окраши- ванием на коллаген II типа и отрицательной реакцией на нейральные маркеры. Второй тип представлен клетками биполярной и мультиполярной формы с двумя или несколькими длинными отростками. Клетки нейрального фенотипа экспрессировали ранние нейральные маркеры: Musashi-1, PAX6, SOX2 и маркер зрелых нейральных клеток NF200. Площади ядра, цитоплазмы, клеток, а также ядерно- цитоплазматические отношения в выявленных фенотипах статистически значимо различались. Заключение. Проведенное исследование свидетельствует о наличии клеток нейрального фенотипа в пластинках роста большеберцовой кости при болезни Блаунта. Для объяснения полученных результатов предложена гипотеза о роли клеток нервного гребня в индуцировании патологии коленных суставов.

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

В статье представлен анализ современной литературы, посвященной анатомии десны и методам исследования ее биотипа с целью анализа и систематизации данных. Поиск проводился по базам Elibrary.ru и Pubmed за период 2005–2025 гг. по ключевым словам «биотип десны», «патология пародонта», «методы исследования биотипа десны». Из 258 выявленных источников в обзор вошли 90 оригинальных исследований. Десна – одна из важнейших структур пародонта, обеспечивающего трофическую, барьерную, опорную, фиксирующую, амортизирующую и сенсорную функции. По морфофункциональному статусу десны, являющейся единственной видимой частью пародонта, легко доступной для исследования, можно судить о состоянии других пародонтальных тканей. Толщина десны является важным критерием ее биотипа и оказывает существенное влияние на результаты лечения патологии пародонта и имплантации. Выделяют два основных биотипа десны: толстый и тонкий, при этом некоторые авторы описывают также комбинированный тип. Различные биотипы десны по-разному реагируют на воспаление, воздействие агрессивных агентов, травматизацию. Для толстого биотипа десны свойственна значительная толщина кератинизированной десны (1,5–2 мм), невысокие широкие межзубные сосочки и небольшая кривизна десневого контура; для тонкого биотипа – незначительная толщина кератинизированной десны (около 1 мм), высокие межзубные сосочки, высокие и узкие коронки зубов, выраженная фестончатость десневого контура. Сведения о распространенности биотипов десны в популяции неоднозначны и противоречивы. Морфология десны играет важную роль в достижении долгосрочных результатов пародонтологического и ортодонтического лечения. Различные биотипы десны по-разному реагируют на воспаление, воздействие агрессивных агентов, травматизацию. Существует множество методов оценки биотипа десны, основанных на прямом измерении, трансгингивальном зондировании, ультразвуковом исследовании, методе прозрачности пародонтального зонда, конусно-лучевой компьютерной томографии, интраоральной и экстраоральной ультрасонографии, методе интраорального цифрового сканирования.

ИСТОРИЯ МОРФОЛОГИИ

Статья посвящена жизненному пути и научной деятельности Н.К. Пермякова, выдающегося отечественного патологоанатома, который оказал значительное влияние на развитие пато- морфологии и судебной медицины в стране. Под руководством своего учителя и наставника профессора А.В. Русакова, он развивал научную школу, основанную на принципах сотрудничества практикующих клинических специалистов с исследователями. Николаем Константиновичем были подробно изучены и описаны патоморфологические особенности большинства патологических и реанимационных состояний. Н.К. Пермякову принадлежит классификации реанимационных осложнений, основанная на различных видах мероприятий интенсивной терапии. Им также была разработана клинико-анатомическая классификация послеабортного сепсиса в рамках работы над докторской диссертацией «Общая гнойная инфекция после аборта». Его работы в области патологии неотложных состояний являются актуальными и по сей день, и используются как патологоанатомами, так и клиницистами. Н.К. Пермяков занимал руководящие должности в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и НИИ морфологии человека РАМН, возглавлял кафедру патологической анатомии I МОЛГМИ им. И.М. Сеченова. За время работы в институте морфологии Николай Константинович показал себя как талантливый руководитель. При институте была создана прозектура, без которой в полной мере было невозможно научно-практическое развитие учреждения, а организация практических баз при других клинических центрах позволила сохранить институт и продолжать исследования в условиях снижения финансирования науки в конце прошлого века. Создание кафедры патологической анатомии факультета последипломного образования врачей ММА им. И.М. Сеченова стало значительным шагом в подготовке высококвалифицированных специалистов в области патоморфологии в нашей стране. Николай Константинович Пермяков оставил заметный след в патологической анатомии и продолжает вдохновлять будущие поколения медиков своим примером преданности науке и образованию.

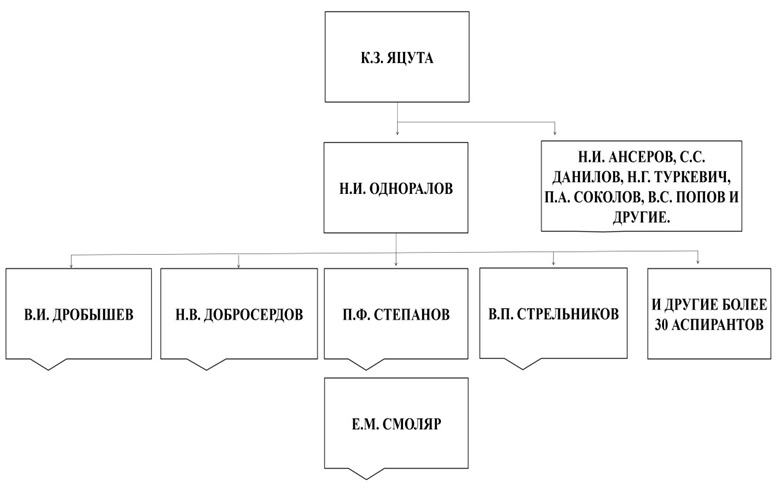

Настоящая статья посвящена научной и общественной деятельности д.м.н., профессора Н.И. Одноралова, основоположника одной из нейроморфологических школ СССР второй половины ХХ в. Показано «научное генеалогическое древо» профессора Н.И. Одноралова, результаты научных исследований совместно с учениками в годы работы в Воронежском мединституте, а также результаты научной деятельности его учеников – профессоров заведовавших кафедрами анатомии и создавших свои научные школы. Впервые в рамках одной статьи приводятся результаты научных исследований нейро- морфологов – учеников Н.И. Одноралова работавших в Чите, Смоленске, Курске, Минске и Владикавказе. В целом статья знакомит с «генеалогическим древом» одной из научных анатомических школ ХХ в., а также позволяет проследить процесс накопления знаний в области нейроморфологии во второй половине ХХ в.

Открытием нуклеиновых кислот наука обязана швейцарскому ученому Иоганну Фридриху Мишеру (1844–1895). В 1869 г. он открыл в составе клеточных ядер лейкоцитов новое вещество неизвестной природы, содержащее азот и фосфор, и назвал это вещество нуклеином. Затем он обнаружил это вещество в ядрах различных клеток, а также высказал предположение о его роли и значимости в клетках. Начатое химиками изучение нуклеиновых кислот было продолжено биологами и врачами. В XIX – начале ХХ веков различные аспекты характеристики нуклеиновых кислот успешно изучали А. Коссель, А.Н. Белозерский, А.Н. Спирин, Н.К. Кольцов, А. Тодд, А. Клод, К. Де Дюв, Д. Паладе, Э. Чаргафф. Выдающееся значение для прогресса в исследовании нуклеиновых кислот имели работы по расшифровке структуры ДНК (Р. Франклин, Д. Уотсона, Ф. Крика, М. Уилкинса, А. Херши, С. Лурии, М. Дельбрюка), работы по установлению механизма синтеза белка (А.М. Львова, Ф. Жакоба, Ж.Л. Моно), исследования по искусственному синтезу ДНК и РНК (Х.Г. Корана и др.). В конце ХХ века на основе интеграции молекулярной биологии и генетики возникло новое направление в биологии – генная (генетическая) инженерия, задачами которой было введение чужеродных генов в геном клеток, для приобретения этими клетками новых свойств, либо для замещения дефектных генов. На основе генной инженерии возникла генная терапия. Стали внедряться в клинику вспомогательные репродуктивные технологии. Большого развития достиг раздел генетической инженерии, направленный на перестройку генома бактерий с целью использовать их как источники синтеза многих крайне необходимых человеку биологически активных веществ.